郝景芳:再见,大魔王

工程机械在线 0评论 2016-11-13 04:02

在郝景芳赴美参加世界科幻大会之前,凤凰文化有机会与她聊了三个小时,探讨了她的创作观、文学观和宇宙观;她一直试图表现的终极母题,即人的意识从何而来、如何理解人和宇宙的关系,以及科学和哲学的关系、人类如何确证自身存在、人类智慧与人工智能的本质区别;以及她对于阶级社会、人类政治经济制度、理想社会模型以及人生意义的编织方式等问题。(采/写:冯婧)

以下为采访全文:

Part 1 郝景芳:我不觉得每个人的思维都互联网化是社会的进步

要想成为一个优秀的科幻作家,最重要的天赋是什么?

这个问题由读者来回答的话,答案往往是:浩瀚无垠的想象力。

不错,每一个好的科幻小说都能打开人对于其他世界的想像力。在郝景芳看来,科幻文学的意义就在于拓展一个人对于世界的认识。但对于一个科幻作家来说,最重要的还不是想象力的宏大,而是想象的自洽能力。一个故事哪怕是最简单的设定,也需要对这个设定进行进一步推理,进而推导所在环境下生命体的人性和情感。因为最好的科幻小说也是小说,也不过是一个生活在不同的背景设定下的人的故事。

话虽如此,但郝景芳自认作品的情节性和描写人物的能力都还不够好。而且她也觉得,早期那种情节很淡、像一幅画的小说也没什么不好,只是希望多拓展一下自己的写作风格,才有了《北京折叠》、《阿房宫》、《最后一个勇敢的人》这类有意强调了情节的作品。

“时不时的,可能仍然有一个点子,还是想写成一幅画,我还是会写下来,无法发表就无法发表,也无所谓。写小说就是自己写自己看,可能有一些人,有一些近似的脾气,看一看也就OK了。”

获雨果奖后吃吃吃、玩玩玩的郝景芳

创作观:写小说就是自己写自己看,不发表也无所谓

凤凰文化:感觉你之前说早期的小说很“静”,你称之为“无类型小说”,听说投到一些杂志经常会被拒,因为不是很科幻也不是很现实,一起开研讨会的话也经常无人问津,大家好像就会觉得这是科幻小说吗。

郝景芳:其实我自己没有特别多地去区分到底什么样算科幻小说,对于小说来讲,通常大家还是会期待着其中有人物冲突、戏剧张力在里面,我早期写的很多小说的戏剧张力不强,但是我觉得那些应该也能算是科幻小说。可能就是有一个意象,或者看到某一个画面觉得很有趣,就会把它写下来,虽然不会被太多地承认,但我仍然觉得那些作品也是很有意思的,至少对我自己来说是这样。

《北京折叠》和后期写的几篇,我是特别注意了去多写一些现实的情节,包括我写的《阿房宫》,《最后一个勇敢的人》,这一时期的东西,我起码会注意其中的人物、情节。

凤凰文化:所以只是因为在情节性上比较弱,而不是说他不是那种科幻的一般套路?

郝景芳:对,我写小说情节性弱我自己是承认的。以后的话,我还是想要继续加强对故事情节的塑造,虽然也还是会比较淡。但是时不时的可能仍然有一个点子,还是想写成一幅画那样,我还是会写下来,无法发表就无法发表,也无所谓。写小说就是自己写自己看,可能有一些人,有一些近似的脾气,看一看也就OK了。

我后期做那些尝试,并不是觉得像我早期的这种风格就不好,而是说我会希望在其他的方向上进一步尝试。我觉得写作风格上面还是尽量多地拓展一下比较好。因为我自己也会去看其他人的小说,如果他的情节张力写的很强,写的很紧张,或者节奏很快,那么这些小说也很打动我,我也会想去做这方面的尝试。

凤凰文化:现在的写作样貌确实跟早期的一些小说还挺不一样的。还是想听你概括性地讲一讲,自己从一开始写小说到现在,都面临了哪些冲突或者是焦虑,又是怎么过渡到下一个阶段的。

郝景芳:可能最开始到现在一个很大的问题就是,我想写的主题跟我实际上能够写的东西,差的比较远。一直到现在,我纠结的终极母题还是人的意识如何产生这个过程,我到现在都觉得没法写小说。我自己又对这个东西最感兴趣,就只能零零星星地写一些东西去展示,可能大家也不是很感兴趣,然后写小说可能情节确实也很弱,所以我在很长一段时间,至少两三年,都一直在纠结于怎么能够用小说的形式,把这个主题表现出来。后来我不太纠结了,其实是我放弃掉这个了,暂时性放弃,再加上我又学经济学,我会更多的写一些社会制度的东西,这样就能上手一些了。

《杀手》海明威

后来我感觉到的困难,就像刚才说的,可能刻画一个人、或者是人与人之间的冲突,我确实会觉得自己写得不太好,可能跟是女性有关,我很难像一些很擅长写这种张力的作者那样写得那么好。就比如说海明威,他写一个杀手跟一个小孩子对峙,这个节奏其实是很紧张的,但是他能轻描淡写地写出来,像战争、人、矛盾、冲突这样的一些东西,我会觉得自己写得比较单薄,写不好。包括写人际关系之间的微妙冲突,那你要看简·奥斯汀写人与人之间的那种微妙的讽刺,她会刻画地非常鲜活。我自己写得也不是特别鲜活,这也算是遇到的一个困难。那这样的话,其实也没有什么好的解决办法,就是慢慢地去多写。

至于现在,我也说不好我是否解决了问题。我倒是比较好地解决了我想写的主题和我写作方式之间的矛盾,接下来想要写的几个主题都属于起码我现在可以动笔去写的,其实是一个我自己蛮享受的过程。

凤凰文化:你写科幻小说,也写现实主义的,刚刚出版了《生于1984》这种,很多细节都有明显地向奥威尔致敬的意味。你写这两类小说的时候,从思路到整个构建过程,有什么强烈的不一样的体验?

郝景芳:对,肯定思维方式是不一样的。我写科幻小说通常就像你说的,它是一个头脑实验,所以一般是设定先行,那我就想写这样的一个世界,这样的一个社会,或者替换掉现实中的某些因素,然后才会具体地去想在那样一个世界里面,每一个人会怎么行动、怎么想,他的情感是怎么样的,利益是怎么样的,他为什么要这样做,所以是一个从上到下的一个过程。

《生于1984》郝景芳

但是写现实主义小说,因为现实是不需要设定的,现实就是存在这里的,而且我一向都觉得也没必要在小说里面对于现实的制度也好,环境也好,加以评论,在小说里面做背景的评论会影响到小说本身,所以如果真正写现实主义,我就会直接想从一个非常细微的感触出发,我就是想写这个东西,从一个具体的人的,某一个事情或者一个情感出发,然后我可能设计整个的故事脉络。就像《生于1984》,我就想的是那种自己突然发现,自己所有的思维方式都是别人输入进来的,自己都不知道哪个想法是我的,这样的感受是我的出发点。我就会想把整个的感受表现的更加的鲜明,所以我会前前后后在写到其他的很多故事,在这个里面就不存在什么设定的问题。

凤凰文化:能具体聊一下刚刚说的未来写作计划吗,之前也有提到《不平等的历史》之类。

郝景芳:我现在正在改大纲的有两个主题。

一个是现实主义的,叫《归家之路》,把我之前写过那个中篇小说改成长篇,其实想写的是一个年轻人跟自己的原生家庭之间的关系。因为我和我周围的很多人,在自己真正面临结婚生子的时候,就会开始意识到,自己跟长辈之间的关系在成长历程中,给自己带来的正面和负面的影响,有些比较严重的会认为自己可能是受到了一些伤害。那要如何看待过去的成长经历,如何看待自己的父母、人生、家庭,跟自己内心的冲突,如何去正面地面对它,并且达到和解,是我自己现在比较感兴趣的一个主题。

???师傅,看!银河!

另外一个主题我想写一个一小队人进入宇宙,寻找宇宙的文明的过程,其实这个会比较像传统的科幻小说,起码是个探险的故事,去寻找宇宙文明,然后是会解决跟人类文明发展有关的一些问题。但这一小队人可能是类似于《西游记》的那种远征故事,在这里面我其实最感兴趣的问题是文明是什么,它是如何诞生的,人类如何看待文明这个事情。

已经动笔了,最近就写这两个,但写这两个也得花上两年工夫,再往后还有别的写作计划,那就慢慢排队,《北京折叠》我也想写成长篇,但也排在之后,主要是时间没这么多。

凤凰文化:我记得你说《北京折叠》只是一个长篇的开篇,只是让他看了一下这个世界。以后有打算写七环以外的那些吗。因为你前几天都在湖北出差,我也了解到你现在的一个主要工作之一就是关注儿童健康的扶贫项目,所以在想会不会有对这种生存更为艰难的地域或者外部世界的描摹。

郝景芳:对,真要写成长篇的话,不打算把它放在一个架空的世界里。虽然不会花很多篇幅,但我可能会让主人公离开北京,从外面看这个世界,也会写到这个世界在大的背景中起什么作用。我这次去湖北就是儿童营养健康的项目。

2011年,在郝景芳所就职的中国发展研究基金会的倡导和推动下,国家推出了“贫困地区婴幼儿营养改善计划”,水印即为该基金会儿童项目的官方微信。

凤凰文化:还是之前那个一天三块钱标准的小学生营养套餐吗?

郝景芳:不是那个了,那个是学校里的免费午餐,针对学龄儿童的。我们这次做的两岁以下孩子吃的营养包,因为那边的小孩子还是生长发育比较迟缓、贫血率比较高的,贫困地区的父母尤其老人,在比较贫穷而且对饮食没有太多了解的情况下,可能从早到晚就只给小孩子吃白面条。你要说八十年代我们大家都是这么长起来的,那其实我们八十年代长起来的这一代,大家体质都蛮差的,现在这个环境下,城市里的小孩子从小的营养健康水平已经进入了一个新世纪了,如果山区的孩子还是维持着每天只吃面条的水平,将来长大以后身体素质的差距就会更明显,身高、体重、脑发育等等。这个也是国家卫计委的一个项目,给那边的小孩子免费发营养包,每天蒸熟就可以吃的那种,我们就下去调查一下这个营养包的执行情况。

凤凰文化:那像这些现象和思考,就是现实中的事儿,会怎么投射到你的小说里,它又经常是科幻小说,对这个思维过程还蛮感兴趣的,可以结合例子来讲吗?

郝景芳:可能每个作家都会有这样的过程。最简单的就是我直接把我遇上的一件事,稍微改动改动就给写下来了,一般这种就写一个小短篇,因为确实它是一个孤立事件。就比如说我曾经写过一个《夜行列车》,那里面的点子都是我在火车上遇到的,我坐的软卧,我那包厢里总共四个人,其中有两是毒贩子,身上带着两公斤海洛因,我亲眼目睹缉毒警察怎么审问他们,然后他们最终意志崩溃,警察怎么把他们的毒品拿出来的。这个对于我来说是印象非常强烈的一个事件,我就会把它改头换面地写下来。

翻转,跳跃,我闭着眼

还有其他的,如果我在生活中真的遇到的某一个让我印象很强烈的小事情,我就会想改造它,给写成一个故事。另外一种情形就是说,某一个点会打动我,我会把它扩张开去写。其实像《北京折叠》这种就是我最初在城中村的经历,我可能接触到他们的一些生活,并不是把他们的故事写下来,而是说那种人群与人群的隔离,在这个城市中有另外一个群体,那个群体都是从高级场所到高级场所,虽然跟他们地理上很近,但就完全不经历他们的生活,相互之间不打交道,完全不会有什么实际上的接触,我就想把这种隔离展现出来,所以我就会设计一个更大一点的背景。

还有一种就是会抽象一点,就是我和我周围一些喜欢一起讨论问题的人,我们有时候回看讨论一些哲学话题,比如说情感的意义、出世入世、佛学等等,这些东西是完全抽象的,我们其实讨论的时候也是找不着北的状态,大家自说自话,但是都聊的很High。甚至是一些非常基本的哲学理念,这些我也会想写下来,但是这些本身就是很抽象的理念,那我就必须要用实际的载体,我就需要去设计人物,设计情节。《归家之路》里我想写的一个主题就是理性是什么,情感是什么,理性与情感的冲突和意义,这个东西我们当时就真的是抽象地从佛学讲的第六感是什么这样的角度去讨论的。但是我真正落实下来的话,还是会写成具体的人具体的事,他可能会遇到养孩子的事,遇到结婚的事,这样的一些事情。如果真的要写成小说的话,你不能让两个人坐在那讨论理念,没有人看的。

文学观:写科幻小说最重要的是想象的自洽能力

刘宇昆与郝景芳

凤凰文化:我们请三丰老师给我们做过一个雨果奖中的华人的盘点,就是说所有得过或者入围过雨果奖的华人作家,发现有好多,但是我们外围的读者可能之前就知道大刘小刘这样。

郝景芳:对,华人作家其实有好多,我们之所以不太知道是因为他们不是本土作家,很多是旅美作家,旅英作家或者是美籍华人,但他们是直接用英文写作的,包括刘宇昆他们,这可能也是不太为人熟知的一个原因。像大刘跟我这个小说,是在本土写作并且被翻译过去的,可能相对来讲少见一点,大家会觉得特别关注,好像我们有小说输出到海外似的,但其实是之前很早很早以前就有一些海外华人他们都会入选。

凤凰文化:你觉得这些最优秀的科幻小说共享有什么特质,或者说怎么才能成为一个好的科幻小说。

郝景芳:如果是科幻小说的话,我会觉得首先是想象力,就是想象的自洽能力还是挺重要的,一个故事哪怕是最简单的设定,但你要有对于这个设定的推理能力。假如说这个世界的人是长生不死的,那你就要推导出他们在那个状态下的人性和情感等等,只要你自己的设定和推导出来的故事跟人性是非常相符的,这就达到了一个科幻小说好的入门级的标准。另外就是最好的科幻小说也仍然是小说,也得展现出人物在那个环境下独特的情感故事等等。哪怕就是目前西方最好的科幻小说,我也觉得其中的人物故事仍然是比较重要的,它只不过是想写一个生活在不同的背景设定下的人的故事。

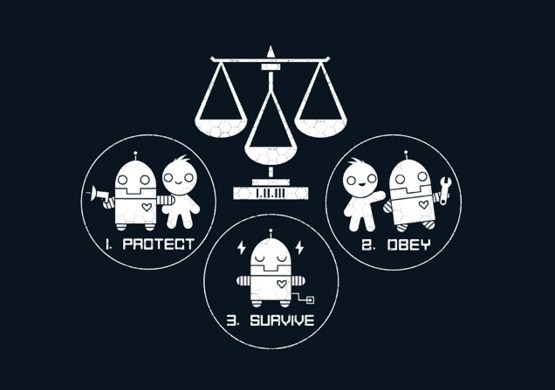

机器人三定律

凤凰文化:像之前科幻小说刚刚出现的时候,可以出现比方说阿西莫夫的机器人三定律这种奠基性的理论。但是可能在我们这个时代,科幻虽然说发展得也没有那么成熟,但它也已经有相当的体量了,可能就很难会有那种开宗立派的宗师,或者说开创一个新的领域、新的逻辑这种。我们现在这个时代的科幻小说作家,应该如何有所作为?

郝景芳:其实我倒不觉得说不能开创,只不过现在很多人仍然是比较爱写熟的题材。因为我们无中生有是很难的,但在别人已经写了一个“1”的情况下,你在后面加“0”就会比较容易。我们现在觉得机器人三定律很普通,那是因为在他之后有太多人在这个领域里进行耕耘。你仍然写机器人那就是一个人家已经开创过的领域,自然也谈不上开创性。

但是领域其实永远是有很多的,人的未知永远比已知多。现在每天都有很多新的领域,包括网络化、人工智能、虚拟世界、脑科学的新发现,还有比如说宇宙膨胀过程中的新星等等。像刘慈欣的《黑暗森林》,他好歹也是开创了一个自己设定的理论,就是新的宇宙生存法则。你要是写一个比较新的、别人写的还比较少的、还没有什么成熟的经典大作的领域,还是可以开创很多自己的东西,你写一个定律以后,大家也会拿它当定律的。

黑暗森林法则:宇宙中的文明一旦被发现,能生存下来的是只有一方,或者都不能生存

假如说让你现在设定一个人工智能三定律,可能你就想不出来嘛,当你面临这些东西的时候,你就会觉得像阿西莫夫这样的人真的是很伟大很了不起的。要真的有人有这种开创性思维和思考能力的话,仍然可以开创像机器人三定律或者像黑暗森林法则这样的经典。

凤凰文化:你觉得科幻小说它属于严肃文学还是那种娱乐性比较强的通俗文学?可能一开始是科普,然后大刘这一代是把它当网络文学的,他经常会说科幻小说首先是要给读者提供一种愉悦。你觉得科幻它的意义是什么呢,提供愉悦还是意义,或者是未来的一种可能?

郝景芳:我觉得科幻小说这门类太大了,里面有既严肃文学,也有娱乐文学。像冯内古特,他总是觉得自己写的是严肃文学,但别人就说他是科幻小说家,说他是娱乐文学。

凤凰文化:他那种黑色幽默其实也完全不“科幻”。

郝景芳:对,其实他也不是科幻,但是严肃文学作家就总不承认他是严肃文学作家,但是他写的东西其实真的是很严肃的。

但是另外也有一些科幻小说家,人家真的是写那种很娱乐的、大众化的东西,就是让大家看着觉得爽、好看,也不能说人家这个的价值就不高,他其实就是想起到一个让大家觉得非常有趣、刺激、兴致勃勃的作用嘛,这个目的达到了也就可以了。科幻小说的门类实在是太广了,里面什么样的都有,各取所需吧。

就我个人而言,我会觉得科幻文学的意义其实就是拓展一个人对于世界的认识。如果没有这么多科幻小说家写的各种各样的情景的话,我们可能想不出来未来的人会怎么样,可能我们所有的认识跟想象,都局限在我们现实生活中见到的这点东西里,但是每一个好的科幻小说其实都能打开人对于其他世界的想像力,对我来说这个东西就挺有意义的。

宇宙观:我赞成纯兴趣探索,不赞成殖民式探索

宇宙探索

凤凰文化:之前有这样一个说法,就是说大刘他们都是去向外太空探索的,但是你可能更看重本土发展或者说是人内在的一些演化,觉得去外边太烧钱了。

郝景芳:没有没有,这个是被他们曲解的,就是之前参加过一个宇宙春晚的接龙嘛,当时大刘是写一个所有的脑电波都被上载到一个空间,我其实也不喜欢就脑域这个设定,但我接在大刘后面写,就必须得反转,我要是也很悲观,顺着他往下写,这小说就写不了了。所以我只能说,虽然我们所有人都进入了一个虚拟的网络空间或者说脑域这样的设定,整个地球看起来死气沉沉的,但是我们大脑跟大脑的相连,又迸发出了新的智慧,最终战胜了这种死气沉沉的虚无的东西。纯粹是一个小说

那个小说的目的,你要问我个人的话,我并不觉得每个人的思维意识都互联网化是个非常进步的社会,当然其中有很多进步的成分,但是在我看来,很大程度上另外一部分真正的进步,得要从人与人之间的真实性去出发的。

还是要澄清一下,我只是被分配了这么一个接龙的角色,并不代表我的宇宙观。

凤凰文化:那从你自己的宇宙观出发的话,怎么看星际探索这个事儿?

郝景芳:真正的宇宙探索还是无法替代的。往外探索的话,得看它是怎么说。之前很多人就会很乐观主义地说,我们宇宙移民吧,一劳永逸地解决地球上的资源问题,我是说这个东西是非常不划算的,根本不划算,那个东西太贵了。而且宇宙真的不适应人生存,我们到其他星球去殖民,哪有在地球上舒服。你要是稍微一出去,就会发现我们连生存都是如此的艰难,要花多么大的代价才能让我们呼吸,你干嘛呢,没有意义。

如果只是靠往外探索的话,他完全不是为了解决社会生活的生产问题、资源问题什么的,就只是因为纯兴趣,去搞纯探索,所以这个将来也不是一个让纳税人买单的事儿。

凤凰文化:是类似爱好者基金会的模式吗?

郝景芳:对,会有一部分人他就是想做宇宙探索,不能抱着那种功利的目的,但是宇宙探索仍然是有意义的,在于它让我们更了解这个宇宙,所以我赞成纯兴趣探索,不赞成殖民式探索。

郝景芳

Part2 自然宇宙中没有邪恶大Boss,人类智慧是如何无中生有的?

作为一个科幻迷,恐怕还没有谁能不爱《黑客帝国》。

但在郝景芳看来,虽然导演在精神意识方面已经做得很极致了,最终却还要诉诸一个邪恶大Boss,这让她有些耿耿于怀。

“在一个自然宇宙中,如果没有这样的邪恶大Boss,我们人的意识和智慧是如何无中生有的?”

这也是郝景芳一直在作品中零零星星地试图表现,却始终无法完整描摹的那个逻辑图景。还好除了小说,还可以坐而论道,她说:

我们所处的世界是物质波的集合,宇宙是我们人类独有的共同幻觉;

我们永远无法获知宇宙的全部真相,就像我们不能完全了解一张桌子;

进一步研究人工智能,工艺本身不见得能有什么飞跃,但一定会让我们对人类的思维产生很多新的认识……

没有上帝、没有神明、没有大Boss,也不止步于“缸中之脑”式的朴素怀疑。

再见啦,大魔王。

我的终极母题是智慧在宇宙中的意义

《去远方》

凤凰文化:我看《去远方》的时候确实会有这种冰山一角的感觉,就是这个作者还有很多没有说出来的话,我们可以多聊聊这个。你写作的母题,或者说你的终极焦虑,关于这种人类意识啊宇宙间的存在啊,它具体是什么?

郝景芳:制度是我的母题之一,但不是我的终极母题。之所以前面写了好几篇关于制度的,是因为相对于我的终极母题,制度还好写一点。但是终极母题,我主要关心的是人的意识是什么,究竟是从何而来,应该

全世界的工程机械,都在这里

全世界的工程机械,都在这里

微博

微博 Qzone

Qzone 微信

微信

收藏

收藏 举报

举报 关注

关注